「STAP細胞はあります」――かつて日本中を騒がせたこの言葉が、今ふたたび注目を集めています。

2024年、アメリカでSTAP現象に関連する特許が取得されたことをきっかけに、「本当は存在したのでは?」という声がSNSなどを中心に再燃。

しかし、科学界では依然として再現性が得られておらず、公式な結論は変わっていません。

特許、報道、そして小保方晴子氏への見直し論まで…。

この記事では、

「STAP細胞はあります」が現実に?米国で特許取得の真相とは!?

STAP細胞をめぐる最新の動きとその背景を、わかりやすく丁寧に解説していきます。

「スタップ細胞はあります」が再燃の理由とは?

あれ?じゃあ、やっぱりSTAP細胞って本当にあったの?

そう思った方もいるかもしれません。

実際にはこの特許は、

STAP現象に類似した細胞初期化のアイデアに関するもの

であり、

STAP細胞そのものの『存在』を科学的に証明するものではありません。

それでもこのニュースが火種となり、SNSなどを中心に再び注目を集めているのは事実です。

やっぱり小保方さんは正しかったのでは?

そんな声も再び増えている状況です。

では、なぜ今になって話題が再燃したのか?理由は主に以下の3つです。

- 米国での特許取得(特許番号:US11963977B2)

- 特許がSTAP現象に類似した手法を含んでいたこと

- SNSでの拡散と「再評価」の動き

特に、

が、人々の関心を呼び戻しているといえます。

小保方氏の論文が米国で特許に?

TVer ”美しき科学者の罠~新細胞は存在します!”

— 政治的発言多し、フォローは慎重に&プロフ読んでね! (@ririka210501) April 28, 2025

STAP細胞のことを思い出しました。

以前、同細胞は実在しアメリカで特許が取得されたという記事が流れましたが、

いまだ存在の確認はされてないようです。

しかし、いまだにSTAP細胞の存在を期待している自分がいます😊https://t.co/uIGVyPIh5f

驚きだったのは、STAP細胞に関連する手法がアメリカで特許として認められたという事実です。

この特許は、

ことが特徴です。

特許の出願は、『ハーバード大学関連機関(Brigham and Women’s Hospital)』によるもの。

チャールズ・バカンティ氏や小島浩司氏が関与した研究に基づいていると見られています。

特許に記載された手法には、以下のような内容が含まれていました。

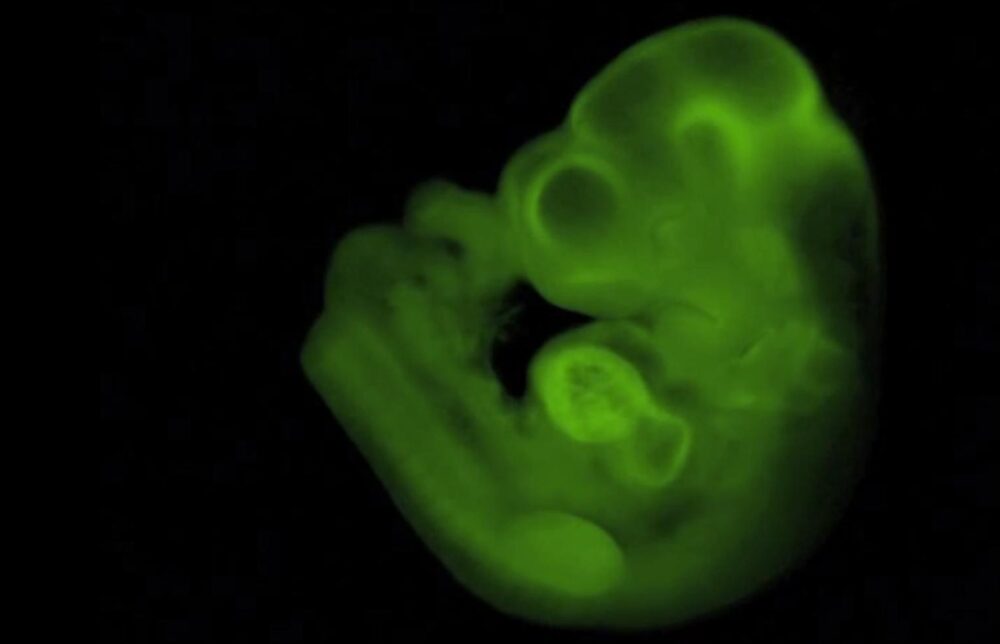

- 細胞に酸ストレスを与えて初期化(Oct4陽性細胞の生成)

- その細胞を利用してキメラマウスを作成する技術

- 神経細胞の再生医療への応用に関する実験

特許では、

と記載しており、あのSTAP細胞を連想させる内容ではあるものの、

STAP細胞そのものとは異なり、Oct4陽性細胞の生成に関するもの

です。(何やら難しいですね…。)

そして重要なのは、

特許は「酸ストレスによる細胞初期化」や「キメラマウス作成の手法」として新規性・有用性が認められたもの

であり、STAP細胞の存在や再現性が科学的に証明されたわけではないという点です。

それでも、こうした動きが「もしかして…」という世間の関心を再び呼び起こしているのは確かです。

ウサ

ウサ小保方さんの論文が特許になったわけではないんだね…

スタップ細胞はどうなったのか?再実験の真実

科学的な視点では、

というのが、現在の公式な立場です。

2014年以降、理化学研究所をはじめ、国内外の複数の研究機関で再実験が行われましたが、キメラマウスの作成など多能性を示す決定的な成果には至りませんでした。

とはいえ、一部の実験でSTAP現象に類似した観察が報告されたという例もあります。

一部の再実験で報告された内容

- 酸処理によりOct4遺伝子の発現が確認されたという報告がある

→ ただし、詳細な条件や再現性については明らかになっていません - STAP細胞に類似した細胞の形成が一部で報告された

→ しかし、これも科学的な検証には至っていないのが現状です

そのため、STAP細胞の存在を裏付けるには不十分であり、STAP細胞の多能性が証明されていない以上、科学界の公式な立場は変わっていません。

スタップ細胞の特許は信頼できる証拠なのか

ここで重要なポイントを押さえておきましょう。

特許は新しい技術や方法を保護する制度で、以下の基準を満たす必要があります。

- 独自性(他にない発想か)

- 新規性(すでに知られていないか)

- 実用性(産業的な利用価値があるか)

つまり、「この技術はユニークで実用的だから権利を認めましょう」という仕組みであり、科学的に「正しい」と認定したわけではないのです。

ただ、一般の人からすれば、

アメリカで特許が出た=STAP細胞が存在する?

と感じてしまうのも無理のないことかもしれません。

ここに、科学的検証と制度上の評価のズレが生まれているのです。

スタップ細胞はなぜ日本で報道されない?マスコミ沈黙の理由

この当時彼女は、

— Mayu66🎸🎤🎹♫🐈⬛🐈⬛♡ (@mayu66merosido) April 26, 2025

STAP細胞は、無い!!と、否定されてたな。

本当に存在してたのか?無かったのか?お馬鹿な私にはわからないけれど。

存在してたらきっと医学界にすごい革命を起こし、人々を救っていたのかな❓

彼女の涙の訴えごと圧力で消されたな…💦 https://t.co/tYmmOqlgIf

ここまで大きな話題なのに、日本のテレビや新聞ではほとんど報道されていません。

その理由の一つとして、

が考えられます。

メディアが報道を控える背景として考えられる要因

- 2014年、STAP細胞を「世紀の発見」として連日報道

- その後、不正が発覚し、報道の論調は一転してバッシングへ

- NHKの特集番組はBPOから放送倫理上の問題を指摘された

- 論文撤回や、笹井芳樹教授の自死など、社会的影響が非常に大きかった

こうした経緯を踏まえると、

「STAP細胞が特許を取った」と報道すれば、

当時の報道は行き過ぎだったのでは?

あの研究者に対する扱いは適切だったのか?

といった報道姿勢への疑問や批判が再燃する可能性もあるため、メディアが慎重になっていると考えられます。

さらに、特許取得自体が科学的にSTAP細胞の存在を証明するものではないため、「科学的ニュース」としての優先度が低いことも、報道されにくい一因かもしれません。

【まとめ】「STAP細胞はあります」の重みと現実

ウサ

ウサSTAP細胞関連の書籍ってたくさんあるんだね…

この言葉が、特許やSNSを通じて再び注目を集めています。

ただし、それはあくまでも、科学的な証明ではなく、特許という制度の中での動きに過ぎません。

というものであり、STAP細胞の存在は確認されていないままです。

しかし、特許取得やSNSの議論を通じて、次のような問いが浮かび上がるのではないでしょうか。

- 私たちは、本当に真実を見抜けているのか?

- 報道の責任とは何なのか?

- 科学とは、信じることなのか、それとも確かめることなのか?

すぐに答えが出る話ではありません。

けれど、「STAP細胞はありますか?」というシンプルな問いの裏には、社会・報道・科学の在り方を問う、より深いテーマが隠れているのかもしれません。